A Dolfuß (1988)

Sprache, Schrift und Zeichen und ihre Bewegung im Raum bilden den Hintergrund von Sturms Objekten und Installationen. Bekannt wurde er durch bildhauerisch-konzeptuelle Arbeiten, vor allem im öffentlichen Raum, die häufig geschichtliche und politische Bezüge aufweisen, etwa seine Arbeit A Dolfuß zur Ausstellung Bezugspunkte 38/88 beim Steirischen Herbst in Graz 1988. Sturm ließ eine Betonstele mit rechtwinklig angeordneten Nuten, scheinbar ein Element eines Steckverbindungssystems oder eine rein formale, minimalistisch-konkrete Skulptur, so mit einem Kran über einer Wasserfläche schweben, dass sich ihr Grundriss mit der Form eines Hakenkreuzes widerspiegelte. Damit thematisierte Sturm die Ambivalenz der Moderne und der Gegenwart: „Ordnung und System bringen das Menetekel der absoluten Autorität an die Wand.“[4] Als Ort wählte er das Rosarium, eine Parkanlage am Opernring, wo im März 1938 Nationalsozialisten ein Denkmal für den ihnen verhassten österreichischen Politiker Engelbert Dollfuß zerstört hatten. Im Titel „A Dolfuß“, was als Hommage an den Politiker gelesen werden kann, verbirgt sich aber auch der Vorname Adolf Hitlers.

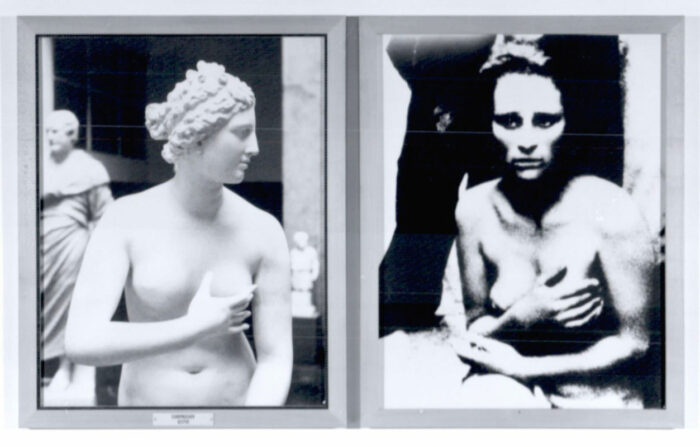

Europäischer Gestus I und II (1983/1988)

Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und damit der eigenen erlebten Kindheit zieht sich durch viele, auch medial unterschiedliche Arbeiten Sturms. So etwa die zweiteilige Fotoarbeit Europäischer Gestus I und II (1983/1988, Sammlung Städtische Galerie im Lenbachhaus, München), in der das Bild einer Venus-Statue dem einer KZ-Gefangenen gegenübergestellt wird. Beide bedecken mit der Hand ihre nackte Brust, machen dieselbe zeichenhafte Geste.

Weitere Arbeiten, deren Titel allein schon den Fokus des Interesses zeigen, sind Kindheit um 1940 – eine Anspielung auf Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900, Mengele, Fliegerkisten.

In Dormitorium (1991, Lothringer 13, München) installierte Sturm senkrecht gekippte Rahmen von Betten, die er mit Klebeband so verband, dass eine Struktur, ein Muster entstand, ein David- bzw. Judenstern. In Verbindung mit den Bettgestellen rief dies Assoziationen an Lager und Holocaust auf.

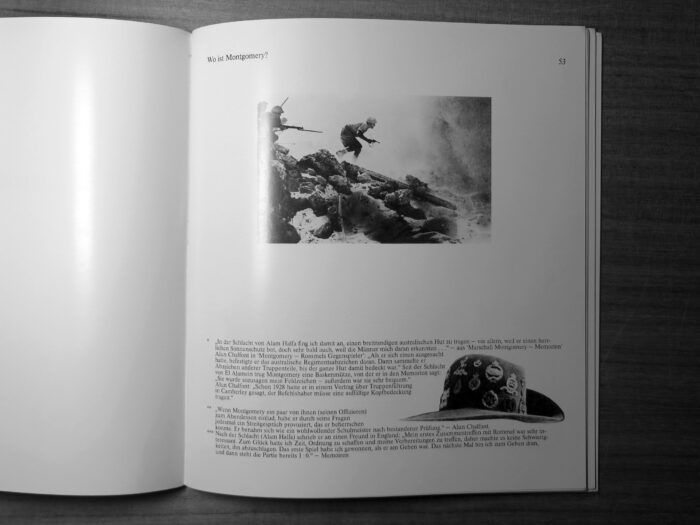

Wo ist Montgomery? – Der Traum des rechten Winkels (1987)

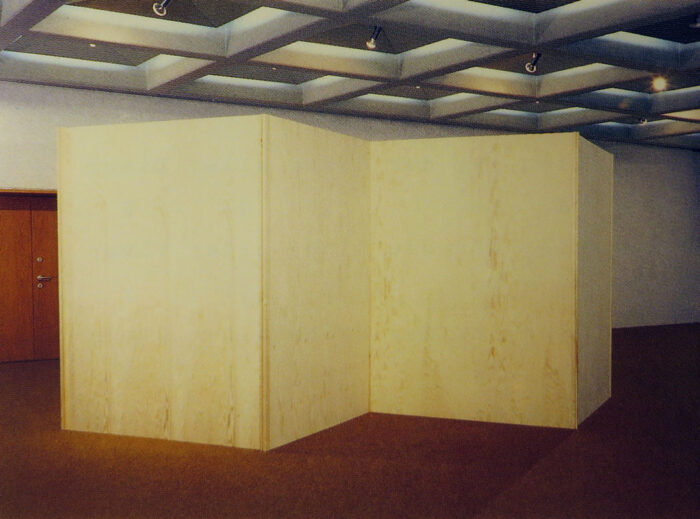

Der Recherche- und Reflexionsprozess fließt in die Arbeiten mit ein, oder ist selbst Gegenstand und wird veröffentlicht, etwa in Wo ist Montgomery? – Der Traum des rechten Winkels, entstanden zur Ausstellung Hofer Herbst 1987. Hier reflektiert Sturm im Katalog in einer assoziativen Collage aus Bildern und Texten die Macht von Namen; Ausgangspunkt ist die Assoziation der Lage der Stadt Hof in der „Wüste“ der bayerischen Provinz[5], mit Akteuren des Zweiten Weltkrieges in Wüstengebieten Afrikas, etwa dem britischen General Montgomery, damit die Präsenz der Erfahrung von Krieg allgemein. Die Mehrdeutigkeit des Namens, der gleichzeitig verschiedene Personen und Städte bezeichnet, die damit verbundene Ambivalenz ist das Thema. Daran anschließend beschreibt Sturm in Der Traum des rechten Winkels den Umschlag einer rein konstruktiven Gestaltungsaufgabe in das historisch belastete Symbol des Nationalsozialismus, Überlegungen, die er in der Skulptur zur Ausstellung in Hof und in A Dolfuß bildhauerisch umsetzt.

TILT (1990)

Das Moment des Umschlagens bzw. Umkippens von zunächst rein visuellen Elementen in plötzlich wahrnehmbare Bedeutung in Verbindung mit physischen Prozessen ist auch für weitere Arbeiten kennzeichnend: Wort und zugleich performatives Objekt ist TILT (1990). Die Buchstaben „T I I T“, die zunächst nur als sinnfreies Palindrom, als symmetrische Konstruktion und nicht als Bedeutungsträger erscheinen, sind horizontal auf einem Winkel an der Wand befestigt und mit Hilfe einer Metallstange senkrecht nach unten austariert. Wenn man den kleinen liegenden Balken hinzufügt, der das „I“ zum „L“ macht, kommt das Ganze aus dem Gleichgewicht, es realisierte sich unmittelbar die Bedeutung des Wortes, das im selben Moment lesbar wird („tilt“ = engl. „kippen, sich neigen“). Um Sinn sichtbar werden zu lassen, bedarf es einer Handlung, die Arbeit hat somit den Charakter einer Aufführung.

ΜΙΜΗΣΙΣ (1997)

In ΜΙΜΗΣΙΣ (1997) greift Sturm einen zentralen Begriff der Kunst- und Literaturtheorie auf, die Mimesis. Er gestaltete den Begriff als ein symmetrisches Wortbild aus den Buchstaben des griechischen Alphabets, entsprechend dessen Herkunft aus der antiken Kunstphilosophie. Drehbar gelagert, rotieren die Buchstaben und lassen das Wort von vorne und hinten als Palindrom lesbar werden. „M“ und „Σ“ scheinen sich wechselseitig je nach Rotation zu imitieren, veranschaulichen so den Begriff insgesamt.

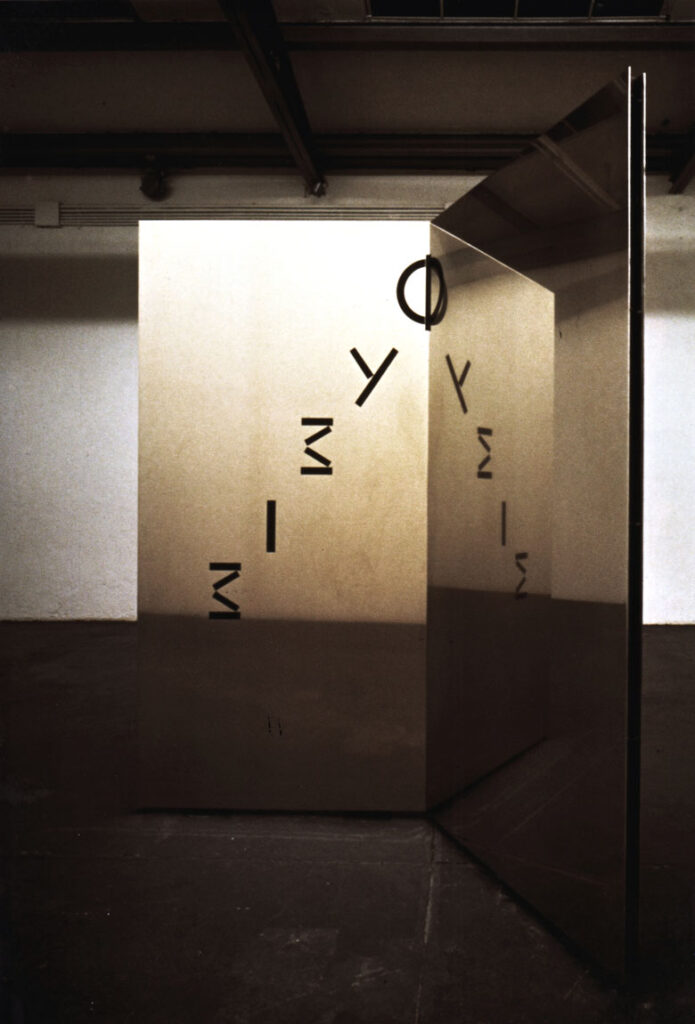

ΣIΣYΦOSOΦYΣIΣ (1991)

ΣIΣYΦOSOΦYΣIΣ (1991), (fiktiver) Satz und Skulptur zugleich, arbeitet in vergleichbarer Weise mit Ähnlichkeiten und Symmetrien von Buchstaben zur Herstellung von Mehrdeutigkeit: Der Name des mythologischen Helden Sisyphos, der der Legende nach dazu verurteilt war, ewig einen Stein einen Berg hinaufzurollen, ist ansteigend so auf eine Metallplatte aufgebracht, dass er sich palindromisch in einer weiteren, quer dazu stehenden Platte spiegelt und im absteigenden Spiegelbild in den Begriff PHYSIS übergeht, der die körperliche (menschliche) Natur bezeichnet.[6]

Text: Albert Coers, in Zusammenarbeit mit Jakob Sturm und Hubert Sedlatschek.